期末試験の対策方法

期末試験は、前回の期末試験から、今回の期末試験までの間が、試験範囲です。中学1年生なら、入学してから期末試験の日(6月12日)までに学校で勉強するところまでが範囲です。中学2年生や3年生だと、教科によっては2月の学年末試験以降の内容となることがあります。特に理科、社会、数学、英語では注意が必要です。

数学と英語は今まで習ってきたことは「もう知ってるよね!」「知ってて当たり前だよね!」という流れなので、中学3年生や2年生は、これまで勉強してきたことを理解し、解けるようになっておく必要があります。特に英語は、英単語も英文法も、これまで習ってきたことが当然分かった上に、新しい単語と英文法が上書きしてくるので、一度成績が落ち込むとなかなか成績アップは苦しくなります。

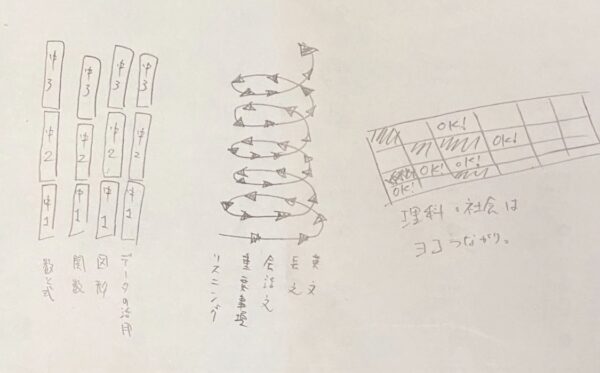

数学も英語と同じなのですが、ただ数学は、「計算」「関数」「図形」「データ整理・確率」という4つの分野に分かれていて、特に1学期は「計算」問題が中心です。前の年までに習った計算問題が解ければ結構何とかなります。1学期だけ数学の成績をグッと上げることは可能です。

国語は漢字とことば(語彙力)の基本が出来ていれば、ワークをやって、授業のプリントやって先生が「熱心に説明しているポイント」が見抜ければ、期末は取れます。

社会は、地理も歴史も基本がわかった上で理解して、それから暗記したほうが、理解が深まり成績も上がります。ただ、今まで全然やってない。よく分かってない。そんな場合は、根性でワークと授業プリント丸覚えすれば、平均点くらいは取れます。理科も同じです。

一夜漬けの丸覚えはすぐ忘れてしまうからあまり意味はないと思われるかもしれません。でも、社会や理科の暗記がなかなかうまくいかない人は、試験前日にほとんど寝ないでひたすら暗記しまくってみることで、自分なりの暗記のコツがつかめます。私は高校時代、同級生が一夜漬けで徹夜して世界史や日本史、生物などのテストで満点近い点数を取るのを見て、まさかな~と思いながら自分も真似して夜寝ずに暗記してみたら結構いい点が取れて、しかも、忘れるけど、暗記し直せるから繰り返しているうちに大学受験のころにはちゃんと覚えているのでやって良かったのと思いました。

中学生の暗記しなければいけない内容は、高校生に比べたらもう本当に少ないです。ただ、何事もやり始め、とっかかり方はなかなか分からないものです。だからこそ、赤シートで隠したり、声に出して読み上げてみたり、自分の勉強する様子をタイムラプスで録画してみたり、「ムダ」と言われているけど暗記の内容をノートやルーズリーフにまとめ直してみたり、覚えられない言葉を10回ずつ書いてみたり、あれこれ試行錯誤してみましょう。

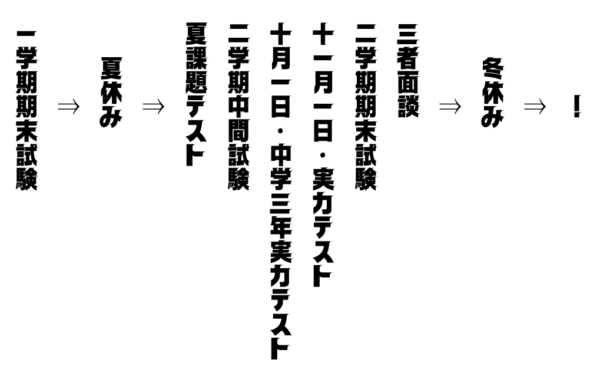

特に中学3年生は、4週間後の期末試験の結果で、来年受験する高校がほぼ決まります。福岡高校なら450,香住丘・新宮なら420前後は欲しい。350点なかったら香椎高校…ってか無理かなぁとか。250点なかったら、普通科なら頑張って光陵、それか私立専願(ちょいキビシイけど)。普通科でなければ香椎工業や宇美商業目指して頑張る。とか。

自分が大人になったときどんな仕事がしたいか? 大学に行くのか? 就職って、自分にはどんな仕事ができるのか? 夢があってそういったことの目標がはっきりしている人は、目標に向かって頑張る。将来のことはあまりよく分からないって人は、決まっていないからこそ最大限今努力しておくこと。先々やりたいことが見つかったとき、自分のレベルじゃ行けない…ってならないように、今できるベストを尽くすことが、将来の夢に繋がります。

チャンスは全ての人に訪れます。そのチャンスを自分のものにできるかどうかは、チャンスが降ってきたときに自分がそのレベル・資格を満たしていること。素敵な人と結婚したい!と思っても仕事がなかったら結婚は厳しい。でも仕事していたら結婚できる。先輩が「家で一緒に仕事しよう!」って誘ってくれた時に、「大学を卒業していること」とか「英語が理解できること(英検準2級程度)」といった条件があったら、誘われた時から勉強しても間に合わないんです。チャンスというのはたいていそんな感じで突然来ます。

中学生や高校生といった学生のできる努力というのはほとんどの人にとっては勉強なので、「勉強頑張る人」「やらなきゃいけないこと頑張れる人」としての結果が試験の点数なので、頑張って成績上げておいたほうがいいのになぁと個人的に強く思います。